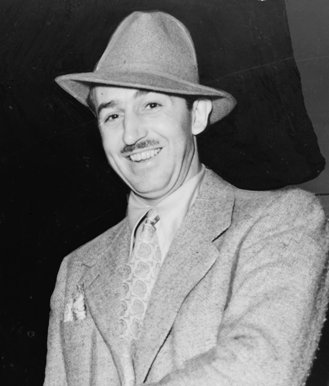

����̑����ł��B�O������͔_�Ɩ��Ƌ��Ɩ������グ�܂����B�_�Ɩ��ł͎������̒Ⴓ�B�J�����[�x�[�X�Ō���ƂR�X���i1�l1�������荑�Y�����M�ʁi939kcal�j�^1�l1�������苟���M�ʁi2,424kcal�j�B���Y�z�x�[�X�Ō���ƂU�T���i�H���̍������Y�z�i9.9���~�j�^�H���̍�������d���z�i15.1���~�j�j�B���ꂩ��́i�����ɍs���Ă��Ă͂��邪�j�A��Ƃ��Q�������_�Ƃœ����l�̓l�N�^�C�����Ȃ���Ј��ƂȂ�B��Ƃ��Č����I�ȃn�C�e�N�_�Ƃ��s���Ă���I�����_�������Ă��܂����B�K���X�n�E�X�̒��Ō��i���z���E�Ɩ��j�╗�����E��_���Y�f�̓Y�t���܂߂��Ǘ��ŗႦ�g�}�g���P�O���̖ʐς�100�����n����B���݂ɓ��{�͂W���B�ƂĂ��������ł��B�����{�ł��ł��܂���B���ɔ_�n�����������F�E�����n��̗V�x�r�p�_�n�⌻�ݍk�쒆�ł���p�Җ��ŔY�܂�Ă���_�n����グ��Ȃǂ��āA�W���_�n�Ńn�C�e�N�_�Ƃ�����A��{�u�����h�Ƃ��Ă�������̔��������_�앨����N���ł��锤�ł��B���̏��L���锨�͎��肩�猩��Ƃق�̂킸���ȔL�̊z�قǂ̍L���ł����A����ł��P�S������܂�����\���\���Ǝv���܂��B�ʐ^�̓I�����_�̃g�}�g�͔|�ł��B���Ɩ��ł́A�I�����ɋ����A���Y���m���E�F�[�Y�̕����傫�������������Ɓi�I���ׂĂɓ��Ă͂܂�킯�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��j�B����̓m���E�F�[�������ʂɋK�������A�Ⴂ�����l�点�Ȃ����Ƃ����R�������ł��B���������^���o�K�j���l�i���������Ă��闝�R�Ƃ��āA���V�A�Y�͊l�肷���Ŏ��ʂ�����傫�Ȃ��̂����Ȃ��Ȃ��Ă��邱�ƂƁA�J�i�_�Y�͍����傫�Ȃ��̂����l�点�Ȃ��̂ŁA���ʓI�ɓ��{�ɓ���J�j�̗ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă���ƈȑO�����܂����B�s�o�o��������߁A���ꂩ��̔_�Ƃ́A��肪��������Ȃ���`�q�g�݊����앨�Y������A���ɍ��E����Ȃ��n�C�e�N�_�Ƃ̕����A���ɓ�{�̂悤�ɍk�n�ʐς������Ƃ���ȂǁA�k�n�ʐς̋������{�ł͑����l���ւ̐H�Ǝ��������グ�Ă����ɂ͂�����������܂���ˁB�ł������i�߂Ȃ��͉̂������R������Ƃ͎v���܂����B�݂Ȃ���͂��̐H�Ǝ�����Y�ɂ��Ă��������l���ł����B |