2010/02/23 23:15:43|竹とんぼとの苦闘 | |

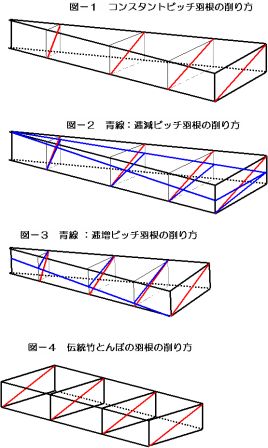

羽根の加工・・・ピッチの取り方・・・回り続ける羽根を夢想して | |

|

2010/02/09 20:38:34|竹とんぼとの苦闘 | ||

羽根材の作り方・・・・教材の調達・・・・話がそれてすみません | ||

|

2010/01/31 23:01:01|竹とんぼとの苦闘 | ||

羽根の加工・・・外形の仕上げ | ||

|

2010/01/26 22:34:30|竹とんぼとの苦闘 | ||

羽根の加工・・・手抜きを考えた末に・・・グラインダーの改造 | ||

|

2010/01/25 23:56:03|竹とんぼとの苦闘 | ||

羽根の加工・・・新幹線で内職・・・「ニッパ」に感謝 | ||

|