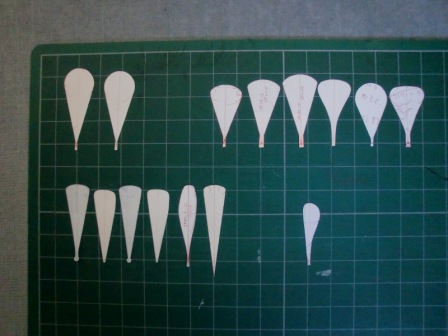

翼型を罫書き終わったら切出し作業に入ります。

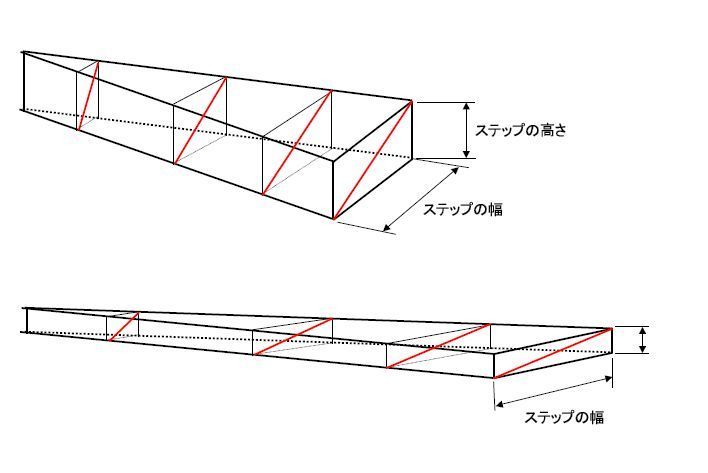

鋸を使い軸周りの翼型線の直ぐ近くまで切れ目を入れます。外形切出しの際、刃物を翼外形線の翼端側から中心部へと向かい、谷を下るように進めます。中心部を越えて反対側の山に入ろうとすると繊維に沿って割れが発生します。これを未然に防ぐための切れ目です。

鋸もアサリが無くなると竹に挟まれ一挙に抵抗が増えます。現在使用している小型鋸はOLFAステンレス製替刃式です。ステンレスでも材質区分により錆ますので、採り立ての竹を切った後の養生にご注意を(SUS304、403等)。一時、アサリを再生するために目立てを行いましたが強度の乱視の身には酷でした。多少の効果を感じ自己陶酔した時期もありました。鋸作業は万力に固定します。万力は挟み部が回転自在のものを使用しています。

ニッパの意外な使い方と失敗例

外形の粗切りにはニッパを使っています。ニッパは片刃のプラスチック切断用です。外形線の近くに沿い切り目を入れることが出来ます。電工用ニッパは両刃ですので、外形線に近い目的の位置に切り目を入れるのが難しいです。2,000円超の値段で厚手の竹も切れそうな大きなニッパを購入してみましたが大失敗でした。刃先の角度が大きくてスパッと切れないで、繊維を踏み潰す感じでした。600円代のプラスチック用ニッパが正解でした。ホームセンターなどの充実により、色んな工具が手に入る時代になりましたが、「道具は使いよう」の格言に今更気づかされました。宝の持ち腐れ、猫に小判でした。

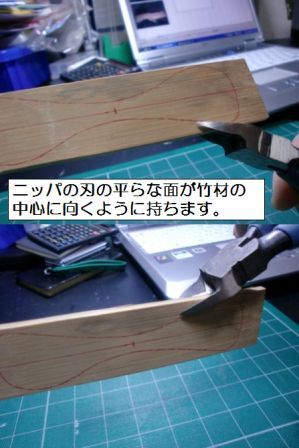

ニッパにより厚さ10mm程度の竹もバリバリ切断します。常に割れの進行に注意し、少しずつ噛み込ませます。翼端のコーナー部を切断するときには繊維に平行に切らないで、常に繊維を斜めに切断するよう刃を入れます。翼端の角部は事前に瞬間接着剤で固めておき、繊維に沿って割れが走ることを未然に防ぐようにしています。縦にニッパを入れると竹の繊維が深くえぐられます。繊維に平行な部位を切取る時には、外形線より気持ち離した位置に割れ目を発生させるようニッパを運びます。切断する方向に合わせニッパの刃の平らな面が常に竹材の中心に向かうように柄の持ち方を変えます。

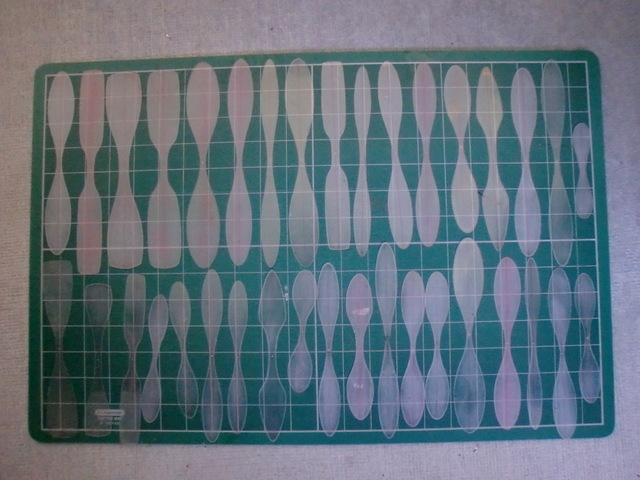

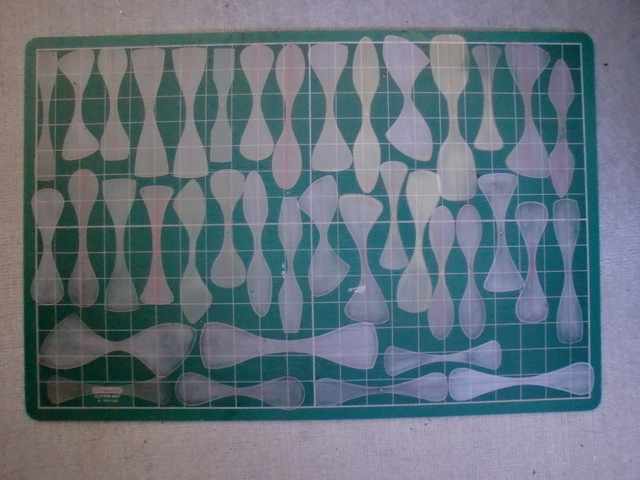

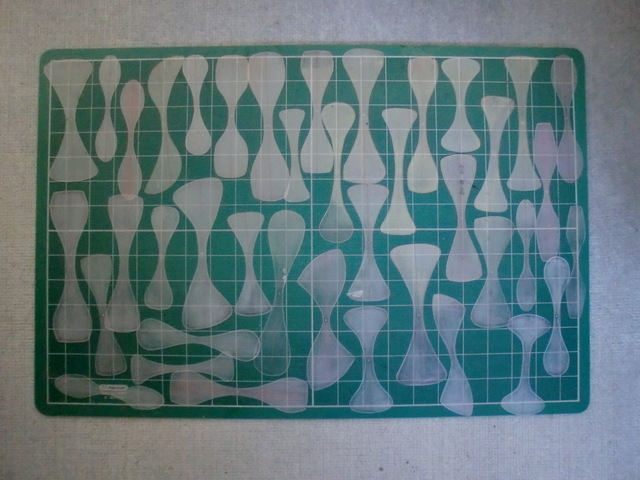

写真1 鋸とニッパ 大型ニッパは失敗例

写真2 鋸目入れ作業

写真3 ニッパで外形粗切り

写真4 ニッパの刃の向き |