�������[�����i���ɏ㏸���j�̕Ȏ��ɂ��āA���_�ł����������@��������܂��B

�P�D�悸�͐����㏸�̒���

��{�͉����ł��Ȃ��Ő^�������㏸����܂Œ������邱�Ƃł��B���̂��߂ɂ́A�T�C�h���_�E���X���X�g�A�嗃�}�p�A�����}�p�A�d�S���̊�{����������D�悷�ׂ��ł��B

�Ⴆ�A�㏸���ɃA�b�v�Ȃ�����ꍇ�A��T�̓_�E�����ɏC���ǂ����ĂāA�Ȃ�}���܂��B�����Ń��[�����Z���������ꍇ�A���ȃt���C���[�͏C���ǂĂ��܂܃��[�������܂��B�������A�l�̂悤�ȕ��݁i�ȉ��H�j�̃t���C���[�́A�����ƃ��[���̏u�Ԃ͏C���ǂ��܂��B�܂肻�̏u�ԁA�A�b�v�Ȃ������������[�������ɂȂ�͂��ł��B�A�b�v�Ȃ̏ꍇ�A���[�������Ɏ��������A�����[���ł̓��[�������ɓ����|��邱�ƂɂȂ�܂��B���̏ꍇ�͊��G�����������Ă����������ꂸ�ƂĂ��Y�ނ��ƂɂȂ�܂��̂ŁA��{�ɖ߂�܂��傤�B�ˁ@���̂P�����Q�Ƃ��������B

�Q�D�������̓G�������̍�����

�o���ォ��̎��_�ł��B

���[�������Ɏ��Y���������͌X���ꍇ�A���E�̃G�������̉����Ǒ���傫������B

���̗����͓���ł��B�ʏ�ōl����Ή����ǂ�傫������ƁA�g�͍��̓��A�����Ǖ����������܂�����A�X�Ƀ��[�������ɂ����ƍl�����܂����A�o����S���̋t�ł����B�A�h�o���X�h���[�i���R�͂̍��E���j�ł����������܂���B�����g�͍��Ɠ��������ɓ����͂��A�Ǝv���܂��B

�ł͂Ȃ����H

���E���̓��������[�����g�̍��ł͂Ȃ����ƍl���܂��B

�t���b�y�������g��ꂽ���͂����m�Ǝv���܂����A�Ⴆ�Η����̃G���������������ꍇ�A���グ��ԂɂȂ�̂ŁA�G���x�[�^�_�E���̃~�L�V���O�������܂��B

�t�̏ꍇ�G���x�[�^�A�b�v�̃~�L�V���O�ɂȂ�܂��B

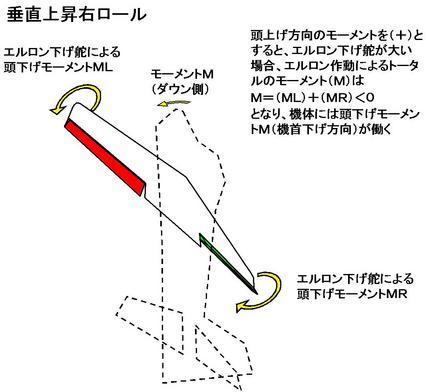

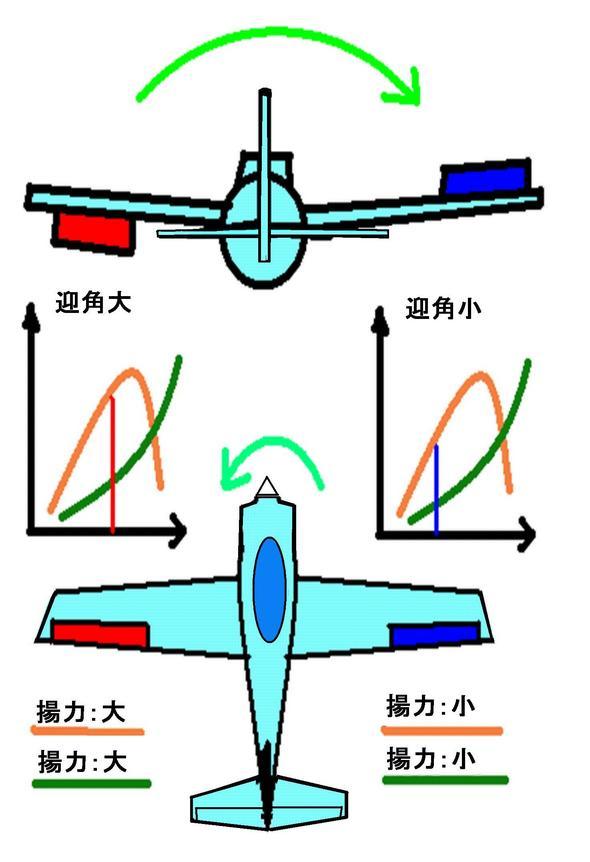

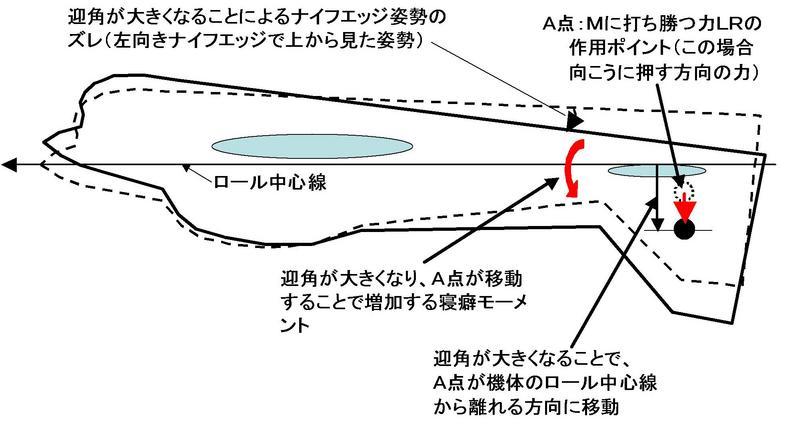

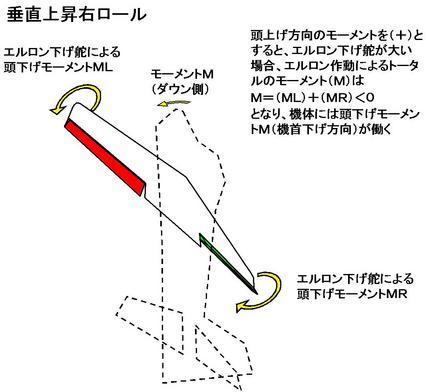

��������E�G���������t�ɂȂ郍�[�����ɓ��Ă͂߂Č��܂��傤�B���ɉE���[���̏ꍇ�A�嗃�͑C�����ɑS���}�p�����Ă��Ȃ��i�܂�A�b�v�ɂ��_�E���ɂ��s���Ȃ��Ő^�������㏸���Ă���j��Ԃ���G�����������삳��E���͒��ˏグ���A�����͉������ɓ����܂��B�����ʼnE���͓��グ���[�����g�A�����͓��������[�����g���������܂��B���E���ɑS�������p�x�ł���A�E���̓��グ���[�����g�ƍ����̓��������[�����g�̓o�����X����A�A�b�v���ɂ��_�E�����ɂ����Y���͔������܂���B���x�͍����̉����ǂ𑝂₵���ꍇ�͂ǂ��Ȃ邩�B�����ǂ̉e���œ��������[�����g���������܂��B�����Ȃ�ƁA�@�̂̓_�E�������A�܂�A�g�͍���A�h�o���X�h���[�����Ƃ͋t�̍�p�����܂��B�����㏸�̂悤�Ɏ嗃�ɗg�͂��������Ă��Ȃ��ł́A�g�͍����R�������A���グ�����̃��[�����g���̕����e�����傫���̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��i�}���Q�Ɗ肢�܂��j�B

�܂��܂��o����ł����A�����㏸���̎��Y���Ȃ́A��T�̋@�̂̓��[�����i���グ���j�ɂ���邱�Ƃ������A�悸�͊�{�I�Ȓ����Œ��قǂɂȂ�A�Ō�̔������ŃG�������̉����Ǖ����𑝂₷���ƂŎd�グ�A�Ƃ������p�^�[���������ł��B |