�@���̃J�e�S���[�ł́A�|�Ƃ�ڂ�ʂ��Ă̖ʔ����������ς��L�^���Ă��܂����A���ߒ��ł̊y������ꂵ�݂��u�����鉻�v����Ă��܂���B

���ꂩ��́u�J�e�S���[�v�Ɂu�|�Ƃ�ڂƂ̋ꓬ�v�̗L�l���I���܂��B��肭����������������s������Љ�A���ꂩ��u�|�Ƃ�ځv�����n�߂悤�Ƃ���F����ɉ�蓹�����Ȃ��ł��ގQ�l��ƂȂ�K���ł��B

�@�L�q������e��\�����@��chikusui�̓ƒf�ł�����L�ۂ݂ɂ��������Ă��������B�Ԉ���Ă��邱�Ƃ��݂����琥��R�����g�����������B

�@��G�c�ɂ͎��̏��ԂŋL�q���悤�Ǝv���܂����A���Ԃ��ς������A�����ɂ���邱�Ƃ�����Ǝv���܂������e�͂̒��B�܂��A���e���鎟���͂܂�Ōv��I�ł͂���܂���̂ō��𐘂��Ă��҂����������B

�@�P�D���|�̗{�������J�r�������č������I

�@�Q�D�|�̐���A������������������|�̐�

�@�R�D�H���ނ̍��������f���łȂ��|�̑@��

�@�S�D���^�̂��낢�륥���f�U�C������������A�ł�����H

�@�T�D�r�����̕��@�����V�����g���[�̔�����

�@�U�D���^�̐�o�������v�������ʓ���̊��p

�@�V�D�H���̍����������X���̐i��

�@�W�D�o�����X�̎���

�@�X�D���̍��������ڂ̐��x�Ƀr�b�N���I

�P�O�D�g�ݗ��ĕ�

�P�P�D�����

�P�Q�D��ԗ��_�i�������ł��j

�@

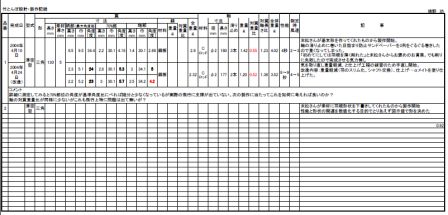

�@�ʐ^�P�@�Џ@�|�̗�

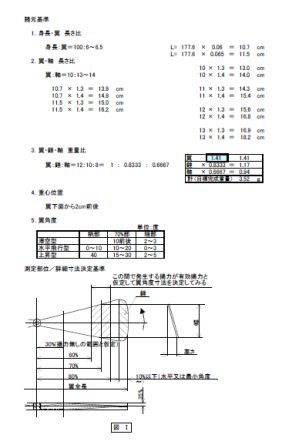

�@�ʐ^�Q�@���̒���̓������{��

�@�ʐ^�R�@���^�̐؏o��

�@�ʐ^�S�@�o���オ�� |