翼型を罫書きます。

翼の型板の孔と素材の孔とにSUSばね線をセンターガイドとして差込みます。このセンターガイドは、Φ0.5mmSUSばね線に絹糸を巻き、Φ2mmカーボンパイプの内径Φ1mm部分に差込接着したものです。 SUSばね線はホームセンターで、カーボンパイプはネットショップで購入しました。

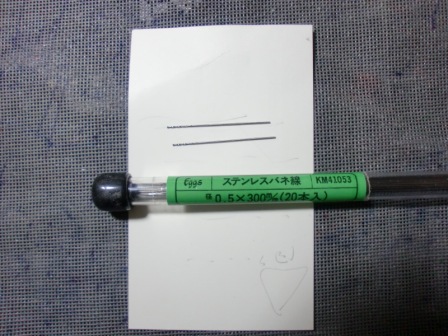

写真1 はΦ0.5mmのSUSばね線とΦ0.5mmのドリルです。

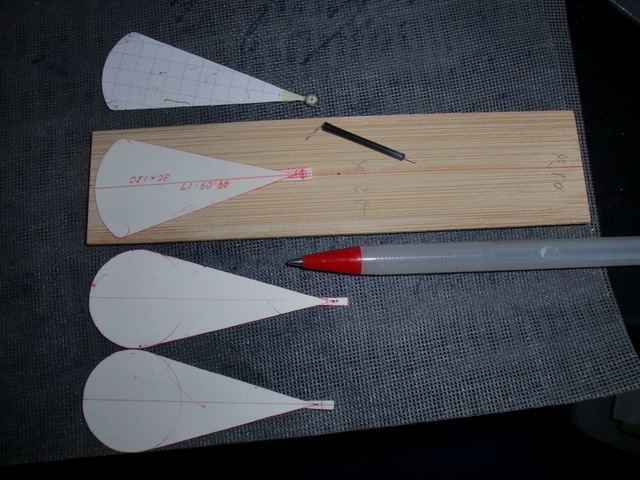

写真2 は翼型と素材、筆記用具のボールペン、センターガイド、そして滑り止めシートです。

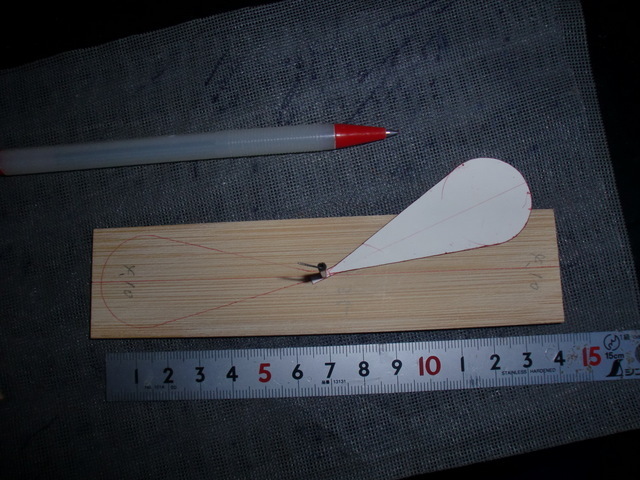

写真3 罫書きは、型板の中心線を素材中心線に一致させ、片側を罫書きます。次に、型板を180度回転させ中心線に合わせこちらも罫書きます。こうすることによりセンターガイドを中心とした点対称の翼型が罫書けます。

型板の厚さはなるべく薄くて強度があるものが良いですね。特に軸周り部分は狭くなり、型板を回転させる時や罫書くときのボールペンの押し付け力により曲がり歪むことがあります。

写真4 罫書き終わった翼型です。

挟み込み軸の翼型は、中心軸(バランス孔のセンター)で両翼がクロスする×線を追記します。

羽根素材の裏側に罫書きを行うのは、こちらが平面だからです。表皮側の蒲鉾部分に罫書くと、曲率の関係で想定した面積が取れなくなります。型紙を蒲鉾の曲がりに沿って押さえつけるためこの現象が出ます。

裏面を平面加工し、この面をベースに孔明けし、その孔に直角にセンターガイドを差込、平面の型板を当てていますから、センター孔の中心軸芯と翼型の平面は直角に構成されたと満足しているわけです。

ボールペンを移動させるときに、型板面との相対角度は常に一定に保つよう注意しましょう。ボールペンの軸心が場所場所により異なった傾きですと、型板の外周に沿った均一な線分が引けないことになります。 |