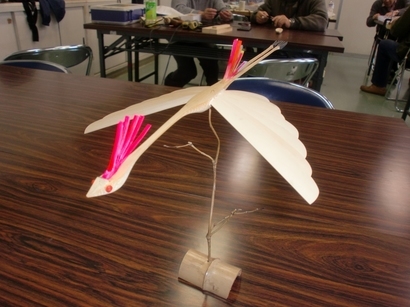

�@�܂������̍�i������I���܂��B�R���̐V�����Ŕq�������u�o�����X�Ƃ�ځv�Ȃ�ʁu�o�����X���v�ł��B

�@

�@��ʌ��ɂ��Z�܂���Y����̍�i�ł��B

���̕����Ƃ���ɑ����z���̐������F�肵���ꂽ�����ł��B�H���̍\���̎d���A�{���瓷�́A�r�ɑ��������ȋȐ��ƒ��a�̎�ꂽ�����̃o�����X�́A���I�Z���X�Ɉ�ꂤ���Ƃ�Ƃ��܂��B

�@�v�҂炵���v�Z���ꂽ�e���̑傫���ƑS�̂̃o�����X�͌v�Z���ꂽ�`�ƂȂ��Ă��܂��B

�@Y�������e��̍�i�́A�K���}�ʂ�`���e���̐��@�����߂邱�Ƃ�����|���邻���ł��B�|�p���ƋZ�p�������˔�����������I�i���h �_ �r���`�̎����f�i�Ƃ����܂��B

�@

�@���̍�i�̎ʐ^���u���n�̃��I�i���h �_ ������v�̑��q����ɂ����肵�܂����B

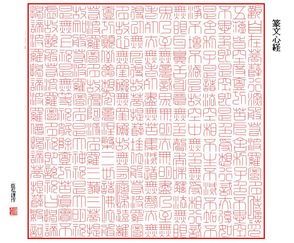

���n����͂���܂��ւ�����g�����������u�|�Ƃ�ځv�������肢�������܂����B

���E�̉H�𒆉��łق��g�݂������̂ł��B���{��H�̋Z�������p���������ł��B

�@�e�n�̒��Ԃ����̂悤�Ȍ𗬂����A���݂��̊����ƋZ�ʂ������Ă��܂��B���̒��l�����邱�Ƃ������݂̈�ł��B

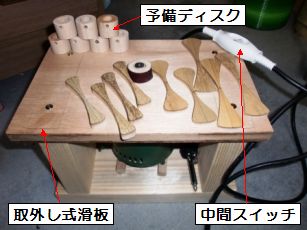

�ʐ^�P�C�Q�@�o�����X���

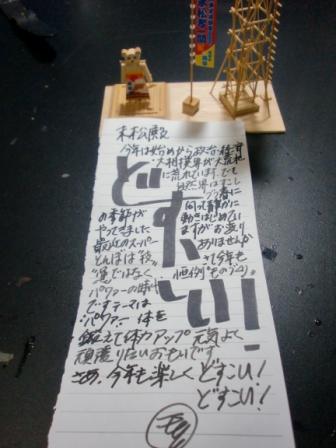

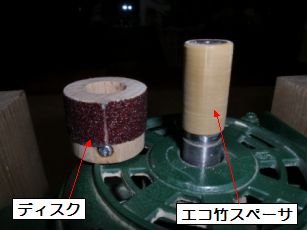

�ʐ^�R�C�S�@���n�̒|�Ƃ��