スーパー竹とんぼに出会い、羽根の加工に「やすり」を使っていることに驚いたことは既に紹介しました。次に驚いたのは、軸の美しさです。諸先輩が飛ばした竹とんぼは空高く飛び、軸が微動だもせず真直ぐな一本線に見えます。左右にぶれている様子は全く無く、まるで空中に軸が静止しているようでした。

羽根は空の色に溶け込んで見えませんが、軸だけがピンと背筋を伸ばし空中で社交ダンスをしている貴公子の様に見えた印象は未だ消えません。

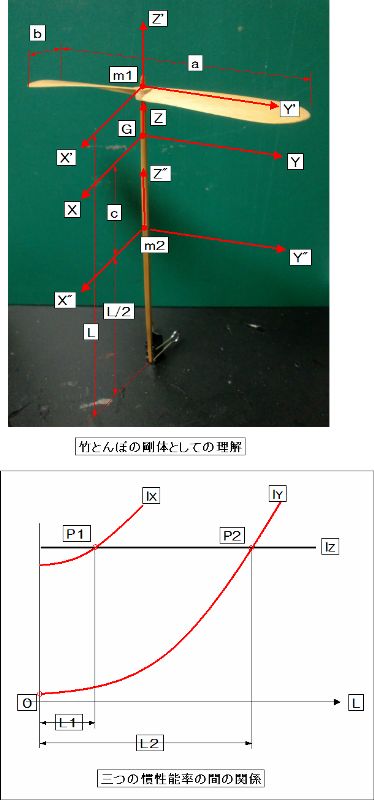

軸の機能からすれば真直ぐなのは当たり前ですが、左右に無駄な振動(ブレ)が無く、羽根の飛行制御を軸が司っていることを目の当たりにした瞬間でした。

竹とんぼ作りに嵌まりかけた当初、羽根作りよりも軸作りのほうが余程大変で重要なことを思い知らされました。真直ぐな材料を選び丁寧に加工しても曲がりが消えず、羽根との組合せがシックリ行かず投げ出したこともありました。

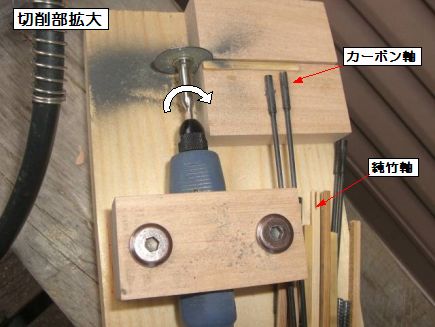

諸先輩に教えられました。5mm程の角材を作り、寝かし癖を取る。真直ぐな材料を選び食用油をまぶしレンジでチンする。軸材端部から蒸気が出始めたら取り出し冷水にて急冷(焼入れ)する。水分が竹材に染み込まないうちに、取り出しタオルで水分を拭き取る。何回も失敗を繰り返し何とか自己了解出来るまで3年ほど掛かりました。

写真はその方法で作り溜めた軸材です。

羽根の美しさは軸により引き立てられます。エンタシス形状の美しさは格別ですね。特に飛行中の美しさは軸により決まります。

写真1 羽根とのバランス

写真2 軸材のいろいろ(真中の素材は竹刀です)

写真3 焼入れ軸、ゴマ竹軸、煤竹軸

写真4 色合いも良い軸材、挟み軸