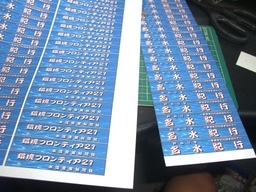

先輩グループが取り組んでいるボランティア活動をお手伝いしました。高年齢者の閉じこもりを防ごうと交流会を計画し、地域の方々に呼びかけました。

竹とんぼを作る替わりに「ガリガリとんぼ」で遊ぶことを主体にしました。割り箸に銅線を巻いた普通のガリガリとんぼだけでは飽き足らず、色々挑戦してみました。

写真1、2

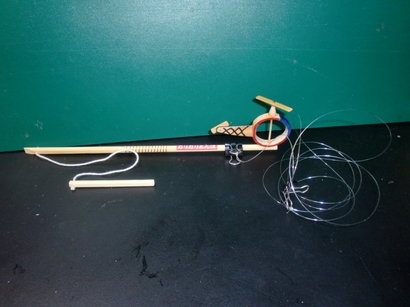

ガリガリする部分に簾を使い、エンドレス(キャタピラー)にしてみたら写真1のようになりました。円板やハンドルの木片は百円ショップからの購入品、猫の飾り物は、鎌倉駅の露天商で購入した置物。その他は机の周りのごちゃごちゃから拾い集めた廃残材。ハンドルを回すと猫の尻尾のプロペラとねずみの頭のプロペラが勢い良く回転します。猫の前足はゴム紐で軽く簾に接触しています。前足が簾のボコボコを検知するピックアップとなり、その振れが後足を支点として全体に伝わります。

2年前の作品展に応募した、同様なからくりのとんぼが「東京おもちゃ美術館」に飾られています。「猫山車ガリガリ」と命名しました。

写真3 ガリガリとんぼ2本を釣りテグスでつなぎ、二人で向かい合います。一方をガリガリすると他方に振動が伝わり、相手のプロペラが回るか、クイズ方式で遊んだものです。テグスの引張り具合により良否はありますが、立派に振動は伝わりました。

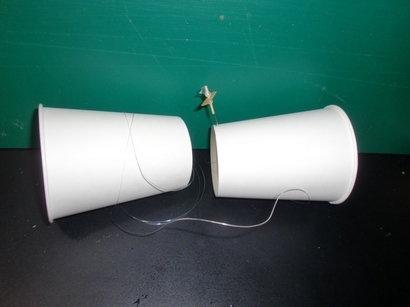

写真4 それならば、糸電話方式でも伝わるはずだと遊んだものです。コップの底をどう振動させるかが問題でした。百円ショップで購入した電動歯ブラシ(振動するのみ)の先端を底に当て振動を与えると、相手のコップに付けたプロペラが回り始めました。

参加された皆さんは目を丸くし、一人ひとりに配ったガリガリとんぼを夢中でガリガリしていました。次回の交流会にまた参加されることを期待します。 |