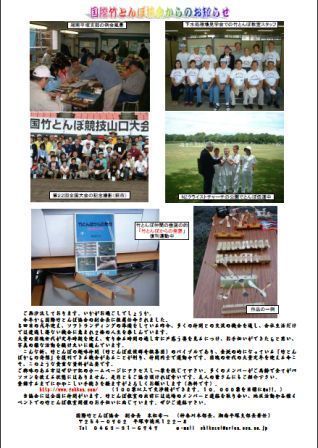

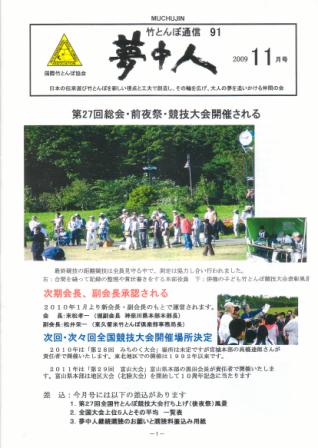

上州竹とんぼの会(国際竹とんぼ協会群馬本部)の定例活動の場所は「向井千秋記念子供科学館」の工作室です。がっちりした工作台、充実した機工具、壁一面の格納棚、外は広々とした草原で飛ばし放題の非常に恵まれた環境です。主催者Nさんの長年のご努力の成果と思います。

会場の入り口近くには、竹とんぼ仲間の作品が常時展示されています。この会の特徴は、名立たる「竹とんぼの匠」を輩出すると共に、多くの子供たちに作る楽しさ、遊ぶ楽しさを伝えようと全国に呼びかけていることです。材料や資料を判り易く纏め、生涯活動関係者の為の指導者養成講習や出張指導を行っています。

上州竹とんぼの会は竹とんぼの普及に関してはぴかいちの成果を上げています。初めて「国際竹とんぼ協会」東京本部にお邪魔した時にNさんとお会いし、初級竹とんぼの作り方を教わり、教え方も教わりました。

この地で開催される竹とんぼ競技は、自己申告制で競い合います。自分の作った竹とんぼの性能を自分自身の力で飛ばし、「高さ○m、距離○m、滞空○秒」と申告し試技します。申告値と実測値の差が少ない方の順位が上となる競技規定です。作り方が拙くても、飛ばし方が上手くなくても自分の技量を読み取り挑戦すれば賞が貰えるチャンスがあるやり方です。ご老体にも子供にも優しく配慮した競技方法ですね。

例会 毎月第一日曜日、第三日曜日に開催

場所 館林市 向井千秋記念子供科学館3F

写真1 3Fロビーの展示

写真2 工作室 (2009・11・22 競技大会時撮影)

写真3 広場の様子(同上)

|