写真(写真の上でクリックすると写真が拡大します)

☆片手懸垂の構築

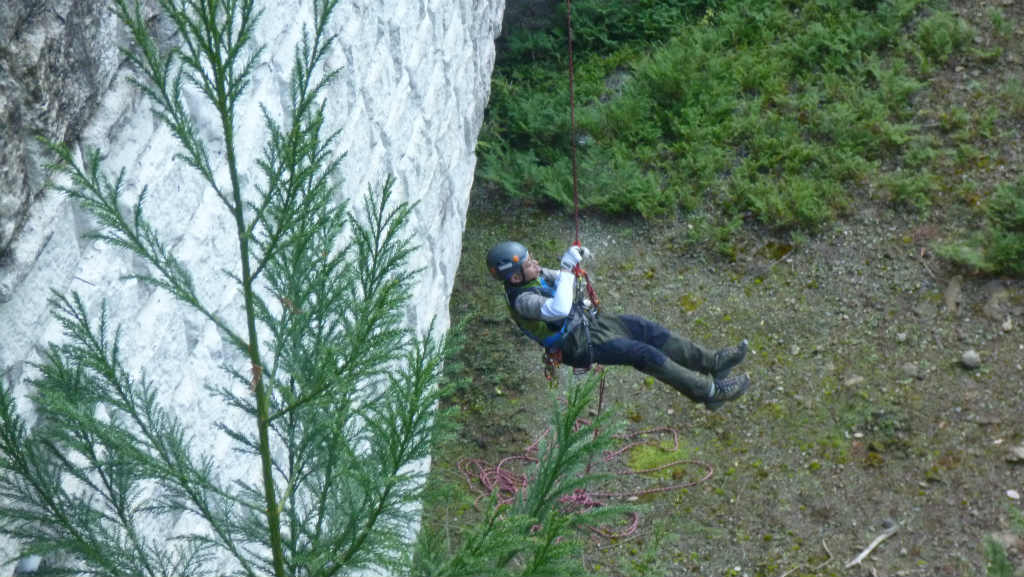

☆ザックの引き上げ方、下部で練習中

☆ 〃 システム構築中

☆ 〃 ザックを引上げ中

日程:2015年9月12日(土)~13日(日)

メンバー:

ao(LD)、Qu-、momo、つっちぃ、takka、おけいさん、sakutarou、まんだー、しゃいちゃん、おたま、eight、mikko

コース:

9/12)

平塚自宅5:15⇒5:30TATUYAファーム⇒秦野中井IC⇒東富士五湖道⇒富士宮IC⇒7:15西湖湖畔キャンプ場(テント設営)8:30⇒鷲ヶ岩登山口Ⓟ8:52→9:28鷲ヶ岩16:05→16:20キャンプ場(テント泊)

9/13)

キャンプ場⇒鷲ヶ岩登山口Ⓟ7:40→8:20鷲ヶ岩17:30→登山口Ⓟ⇒往路を帰路に着く

※二日間のレスキュー訓練は、以下の内容でじっくり時間を取って行った。

1.簡易チェストハーネス

(逆さづり防止、落下時の腰への負担の軽減)

2.懸垂時の仮固定

(ハーネスループへの固定の仕方)

3.懸垂下降時のバックアップの取り方

4.片手懸垂の構築

(片手懸垂下降)

5.自己脱出・登り返し

(宙吊り等からの脱出)

6.荷物等の引上げ

(テンションが掛かった状態から1/3システム構築する方法)

日記:

9/12)晴れ

平塚組三人娘?は、takka車に同乗させていただいてTATUYAファームを出発、渋滞に遇うことなく順調走行で集合先の西湖・湖畔キャンプ場に到着です。

既に到着していたQu-さん、おたまちゃん、しゃいちゃんと一緒に、早々にテントとタープを張る作業に入ります。前夜泊のキャンパーがいなかったので気兼ねなく張ることが出来て良かった。

順にメンバーも到着し、テントも張り終え、キャンプ料金(@1,000円、テント張料、駐車料は無し)を支払って、takka車とsakuちゃん車二代に11名が分乗して出発する。

当初駐車する予定だった湖畔の駐車場は駐車禁止になっていたので、以前止めていた駐車場に移動して車を止める。先行車が一台止まっていたので、岩場にはクライマーがいる様です。

駐車場から40分、額に汗をびっしょり掻きながら急登を登って岩場に到着です。先行クライマー3名が既にクライミングを始めていて、彼らもレスキュートレ?の様に見えた。

壁の左側のマルチルート?にQu-さんがロープを張っている間に、下部でメンバーのロープワークが始まります。

1.簡易チェストハーネス(シート・ベンド)

120cmのスリングを片方は肩に掛けて、もう一方は脇から通してシート・ベンドで結び、環付カラビナを掛けて出来あがり。

シート・ベンド:

長さ調整が出来る結びで、ロープとスリングなどの結束にも有効なので覚えておくと便利だと思います。

2.懸垂中の仮固定(ミュールノット)

今回はハーネスループへの仮固定を覚える。

下降器(ATCガイド等)についたロープを、流れを止める側に曲げてしっかり片手で押さえた状態で、ハーネスループの左側にミュールノット(輪)を作り、ロープをループの下側から通して、右側からループの輪の中経由でミュールノットに通して締める。バックアップは2~3m位の長さを取ってエイト結びにして腰等のカラビナに掛ける。

解除の仕方はバックアップを解いた後、確保器のロープが曲がった所をしっかり押さえながら、締めたロープの長いほうを引き抜けば解除できます。

3.懸垂下降時のバックアップの取り方(マッシャー)

懸垂下降のセットの下側にマッシャーを作って、環付カラビナでループに止める。

ハーネスの、足の付け根の部分にカラビナを掛ける方法もありますが、傾斜のきつい所で止まった場合、足への負担(締めによるうっ血等)が大きいかもしれませんのでループに取った方が安全な気がします。

また、結び目などの通過等がある場合は、止めた状態で懸垂のセットをし直しますので懸垂下降のセットの上側にマッシャー+マリナーノットでセットします。この場合マリナーの長さが長すぎると後に手が届かなくなって回収不能になりますので注意が必要です。 これを回避するにはマッシャーを作る時に長めのスリングを一緒に巻いてスリンを腰等に付けておいて、後からスリングを引けばマッシャーが下りてきます。スリングを巻くのはバックアップです。

4.片手懸垂の構築(マッシャー)

両側に環付カラビナを付けたヌンチャク、またはリング等で少し上側に懸垂セットをします。そしてセットの下にマッシャーを作り別のカラビナでループに掛け、そのカラビナの中にロープも通して折り返すと出来上がりです。下降は折り返したロープを、2本握ってマッシャーを小指側の側面で押しながら降ります。安定していて不安なく片手で降りることが出来た。

救助者を伴っての下降や、片手に荷物を持って下降しなければならない時等には有効大だと感じた。ただ、怪我など負傷している時には安易に使わない方が良いと感じた。理由は懸垂中にアクシデントによってテンションが掛かってしまった場合は片手では解除または対応が出来ないためである。携帯で救助の連絡が取れなく、自力で降りざるを得ない時には知っていれば有効だと思いました。それにはぶっつけ本番ではなく日頃からトレーニングを積みしっかり覚えておくことが大事だと思う。

5.自己脱出・登り返し(マッシャー×2ヶ所+スリップノット)

1本のロープにマッシャーを2ヶ所作り、上は手が届く長さに調整したスリングをカラビナで連結してハーネスループに、下は足の長さに応じた長さに調整したスリングをカラビナで連結し、足が外れないようにスリップノットで絞めて準備OK。後は、マッシャーを交互にずらして登る。足は真下に体重を掛けて立ちこむようにすると安定する。

本日のトレーニングはここまでです。

今宵のキャンプの夕飯を楽しみに下山をする。

キャンプ場に戻って、食頭のTATUYAファームメンバーが大活躍です。takkaさんが火を起こしてバーベキューの用意を、まんだーさんはピザを焼くための火を起こします。mikkoや他のメンバーは、momoちゃんとつっちぃの指揮の元、言われたとおりにせっせと手伝います。

準備も終わって、バーベキュー開始です。TATUYAファームの新鮮な野菜たちと秋の味覚のさんまにイカ、お肉にウィンナーとドンドン焼かれて、胃袋に収められていきます。momoちゃん特製のレッドキャベツの甘酢漬けも箸休めに最適、美味しかった。

もうお腹いっぱいと言いつつも、今度はまんだーさん特製のダッチオーブン?で焼かれた美味しそうなピザに舌鼓を打ちます。噂には聞いていたけど本当に美味しかった。

〆はtakkaさんお得意の焼きそばを美味しく頂いて、胃袋をパンパンにしておやすみなさ~い。今日も食べ過ぎてしまいました。

9/13)曇り(朝の内雨)

5時起床、暖かい煮込みうどんで朝食を済ませテントを撤収し、天気が下り坂と言うことで、本日のレスキュー訓練は正午までとして、風邪気味で体調不良のsakuちゃん、今日はハイキングに行くmomoちゃんとつっちぃと分かれて8名で出発する。

岩場に着いて先ずは、昨日メガネを紛失していたメンバーのメガネ探しです。手分けをしてあちこち探しまわったがメガネは見つからず残念でした。

気持ちを切り替えて、昨日の続きのレスキュー訓練が始まります。

鷲ヶ岩の右側の壁にシングルロープを張って、支点を3ヶ所作ってしっかりロープを張った状態でフィックスする。次にダブルロープを2本引いて登ってロープをフィックスしてテンションが掛かった状態を作る。

6.荷物等の引上げ(マッシャー、フレンチ)

先ずは、ロープにザックがぶる下がってテンションが掛かった状態から1/3システムを構築するためにロープを必要な分上にあげる方法です。

下部の安全な場所でQu-さんから仕組みを教えてもらいます。この構築が、今回mikkoが一番知りたかったことだったので興味津々です。

午前は下部で、午後は十分に練習したところで、いよいよ実戦さながらのトレーニングに入ります。

①ロープに60cmと120cmを結束した細いスリングでフレンチを作ってカラビナに通して支点にカラビナを掛け、フレンチの端も環付カラビナに掛けてハーネスのループにセットする。この時にスリングの繋目が後々邪魔になるのでループ側に来るようにする。ロープもフレンチと同じカラビナに掛けます。

②支点に近い所でマッシャーを作ってカラビナに通し②のカラビナに掛ける。

③この状態でフレンチを手で低いところまで下げて、体に体重を掛け下に引くとロープが上ってきます。手で引くより体重を掛けて引くので楽にザック(人によって7~12kgの重さ)が上ってきました。スリングの結束部分がカラビナのところまで来たら、体の力を抜くとロープが少し下がりますが、マッシャーが効いて直ぐにロープの流れが止まります。1/3システムと同じような要領で、目から鱗がおちるでした。

④1/3システムが構築できるロープの長さを上げたら②をそのまま使ってテンションが掛かった状態にし、フレンチを外してその場所にマッシャーを作って、折り返しをしたロープにカラビナでセットし、更にロープを別の支点に掛けたカラビナに掛けてMの形になれば1/3システムの出来上がりです。

この方法は荷重移動をしなくてもいいので効率のいい方法でした。

正午で終わる予定が、天気も回復してきたので17時半頃まで熱心にトレーニングを積んで岩場を後にする。当日参加のeightさんは朝方の雨に参加を断念しようか迷ったそうですが、やっぱり来て良かったと満面の笑みでトレーニングを終えたので有りました。皆様、二日間にわたって疲れ様でした。

いろんな想定で練習をし、出来るだけ引き出しを多くしていざという時に備えなければ、またロープワークは単体を覚えるだけではだめです。組み合わせ、応用が出来て、適材適所で使えるようになることが大切です。また100%ってことはないのでメリット、デメリットもしっかり学ぶ必要がると思います。

関連記録 NET山岳会“HALU”1日目 しゃいちゃんの行動記録へ