|

CATEGORY:竹とんぼとの苦闘

|

2010/10/08 21:09:54|竹とんぼとの苦闘 | ||

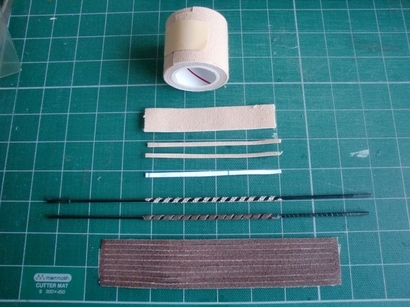

仲間からの情報・・・前進面の曲面加工具の発見 | ||

|

2010/09/09 22:36:05|竹とんぼとの苦闘 | ||

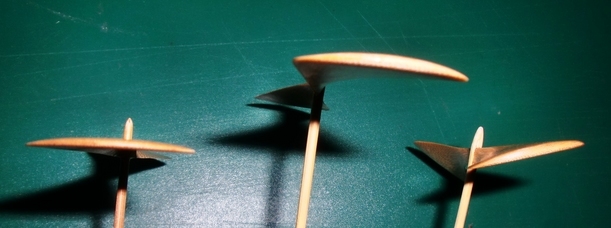

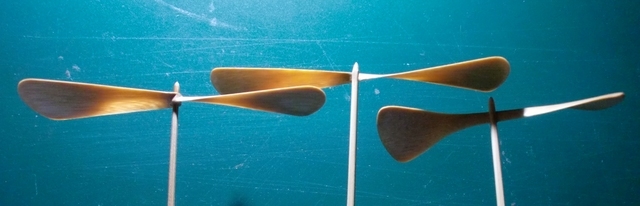

仲間の皆さんに教わり競技用を製作 | ||

|

2010/09/08 21:59:17|竹とんぼとの苦闘 | ||

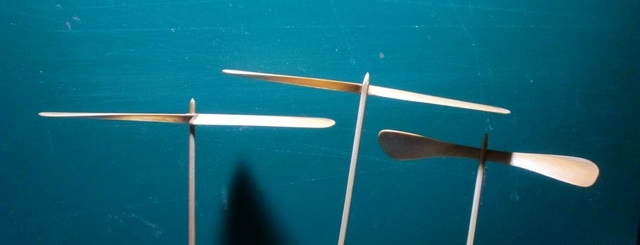

手ごたえのあるトルク感を出す工夫 | ||

|

2010/07/26 21:27:26|竹とんぼとの苦闘 | ||

炎天下での挑戦・・・暑いほど熱い・・・これぞ熱中人 | ||

|

2010/07/06 22:43:16|竹とんぼとの苦闘 | ||

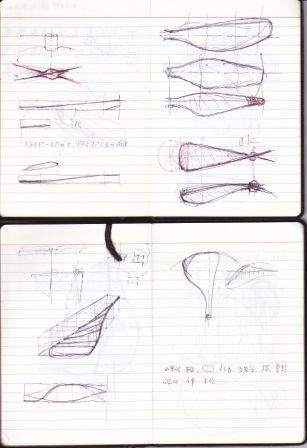

苦悩の記録・・・ポンチ絵の教え・・・技術屋の心眼 | ||

|

[ 1 - 5 件 / 41 件中 ] NEXT >>